☆★☆★☆★過去の活動内容☆★☆★☆★

【2004年】

・アルバイト中に文京区駒込追分町、湯島新花町という現町名とは違う何かがあることに気がつく。

【2006年】

・引越し先の向かい側で膨大な新宿区柏木という旧町名の現存を目の当たりにする。都内の旧町名探索開始。

【2010年】

・ブログ『旧町名をさがす会』開設。みちくさ学会に参画・寄稿開始。

【2011年】

・東京お台場の東京カルチャーカルチャーで開催の、みちくさ学会発表会で旧町名さがしの魅力についてプレゼン。《第1回のもよう》、《第2回のもよう》

【2012年】

・デイリーポータルZ『旧町名を探す旅、についていく』で活動紹介。

【2013年】

・NPO粋なまちづくり倶楽部主催『ブラカグラ』で旧町名さがしの魅力と神楽坂地区の旧町名について講義。

【2016年】

・ニッポン放送『能町みね子のTOO MUCH LOVER』に旧町名が好きすぎる人として出演。

【2017年】

・交通新聞社散歩の達人8月号の『上野周辺 消えた町名の痕跡をたどる』で活動紹介。

【2019年】

・日本で唯一の旧町名をさがすためのガイドブック「旧町名をさがす会 入会のご案内」発刊

【2020年】

・ねとらぼ「司書みさきの同人誌レビューノート」で旧町名をさがす会 入会のご案内の紹介

・全国で旧町名をさがすためのガイドブック「旧町名をさがす会 入会のご案内・全国」発刊

・交通新聞社散歩の達人6月号「ご近所さんぽを楽しむ15の方法」で旧町名さがしを紹介

・米粒写経公式チャンネル「書籍講談」で「旧町名をさがす会 入会のご案内」を紹介

【2021年】

・かつしかFM第36回 まりりん、けいたんのヨルスタ! - かつしかFM 78.9MHzに出演。

【2022年】

・読売新聞全国版4月29日「まちなかの絶景」で活動紹介。

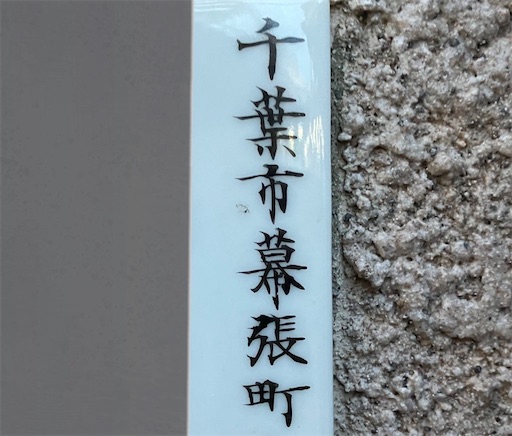

【千葉県】千葉市幕張町

【消滅した年】1992(平成4)年

【現在の町名】千葉県千葉市花見川区幕張町

【感想・雑記】真桑瓜の生産地だったことから、まくわうり→まくわり→まくはりとのことですが勿論、諸説あり!

そんなことより、なぜ突然縁もゆかりもない幕張を取り上げるのか。

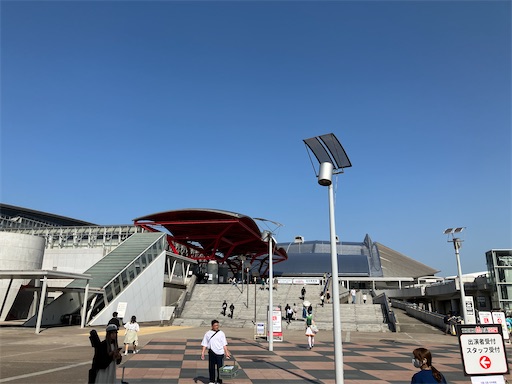

実はこの日、人生で初めて幕張メッセに行ってきたのです。マニアフェスタに出展するために。

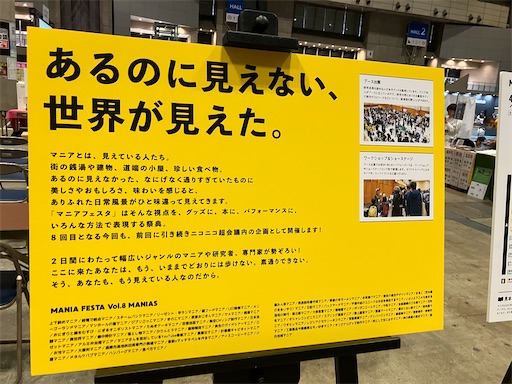

マニアフェスタ、それはマニアのマニアによるマニアのための祭典。古今東西、あらゆる◯◯マニアが己の研究成果や活動成果をアウトプットすることなどを通じて広く公共の福祉に資すったり資すらなかったり、そんなイベントです。

2011年のみちくさ学会発表会以降ほぼ地底で人知れず蠢いていたその空白の8年を経た2019年、思い出したかのように突如地上に現れたのがこのマニアフェスタへの出展でした。のちの「旧町名さがしてみましたin東京」の出版や、今でもちょくちょく話したり書いたりのお話をいただけているのも、マニアフェスタが起点になっていると言っても過言ではありません。

そんなマニアフェスタが幕張メッセで、しかもニコニコ超会議内で開催するということなので、幕張メッセ見たさに出展してきました。4月の出来事を昨日のことのように報告するこの行為の是非はさておき。

幕張メッセのこの建物を見れただけで早くも目的の2割は達したようなものです。

入場口を大分間違えてしまい、危うく企業ブースのどこかで勝手に出展するところでした。マジで。

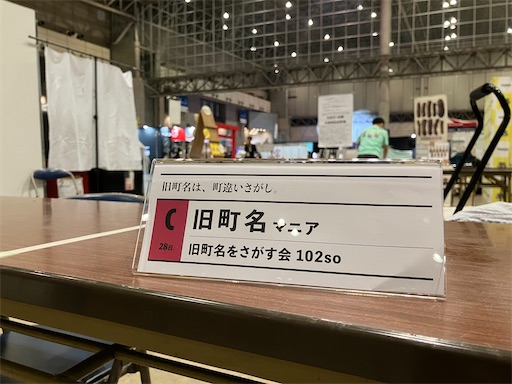

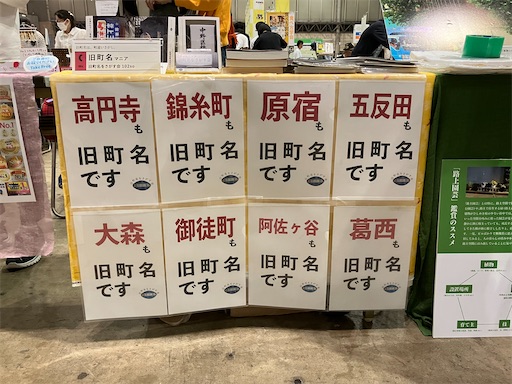

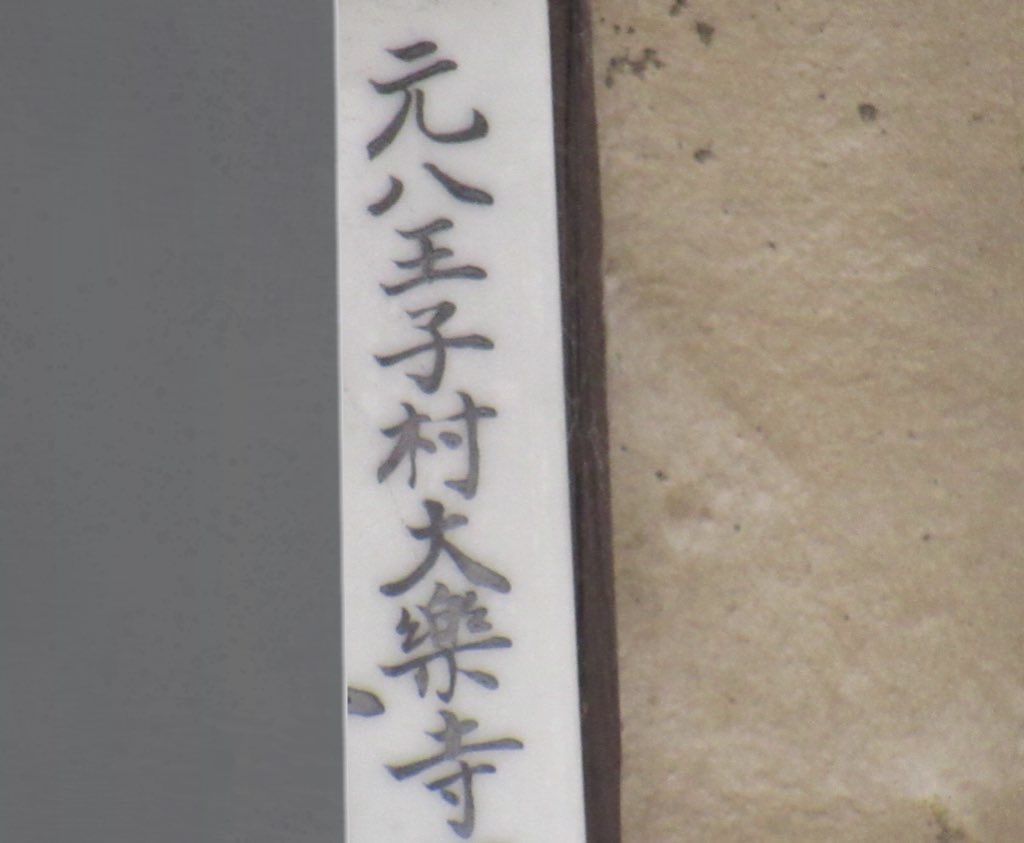

旧町名マニアという体で出展致しました。

マニア感を体現すべく、ブースではこのような怪文を撒き散らしながら。

当日は、これまで頒布した「旧町名をさがす会入会のご案内」の東京23区版と同潤会アパートの冊子を増刷するとともに、入会のご案内全国版と三多摩版は内容の改訂と増ページを行う万全の体制で臨みました。

おかげさまで多くの皆さまに弊ブースにお立ち寄りいただき、様々な旧町名ネタをご提供いただくと共に、多くの皆さまに各冊子をお買い求めいただきました。

当日関わっていただきました皆さまにこの場を借りて改めて御礼申し上げます。ありがとうございました!

そんなこんなでイベントが終わり海浜幕張駅に向かいましたが、当日ほぼ同時刻にロッテ戦が行われていたこともあり駅に向かう列は軽く引くレベル。帰り際にようやく幕張の洗礼を浴びせられます。

私に残された手段は徒歩のみ。そう、海浜幕張駅から幕張駅まで歩くしかないのです。

そして、徒歩で向かう道すがら国土交通省の旧町名を発見するなどして目的地に到着する直前最中に発見したのが、冒頭の旧町名です。説明長すぎるし後半の説明めっちゃ雑ですが、最後に旧町名を発見できたので何とか幕張に一矢報いることに成功した達成感を胸に帰路につくのでした。

そんな達成感はさておき、マニアフェスタで頒布した各冊子はいずれもBOOTHで販売中です。

とりあえず以外リンク先を覗いていただき、興味がございましたら是非お買い求めください!結果これが言いたい記事でした!

https://9cm.booth.pm旧町名をさがす会 - BOOTH

[発見日:令和6年4月28日]

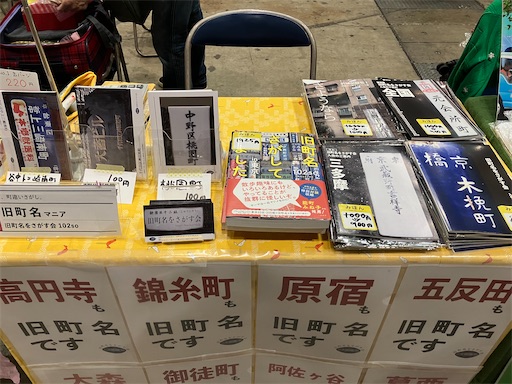

【埼玉県飯能市】柳原

【消滅した年】1970(昭和45)年

【現在の町名】埼玉県飯能市栄町

【感想・雑記】東洋大学を巣立ったムーミンらの新たな生息地でお馴染みの飯能市。私が保有する知識の引き出しにある飯能はこれを以って全て出し尽くしました。ありがとうございました。

何で急に埼玉で、何で急に飯能なのか。

確か西武鉄道が珍しくフリーきっぷを発売しているもんで、しかも秩父までは行けないという絶妙な設定のフリーきっぷなもんで、それならギリギリ行ける範囲の街に行こうということでこの日降り立ったのが飯能駅でした。せっかく降り立ったわけですが、本当に何の名所も調べておらず、ムーミンの巣もどうやら駅から遠いようなのでもはや最大の娯楽が旧町名をさがしになってしまうのです。

ところが旧町名についても当然何の下調べも何もせず、仮に発見したそれが旧町名なのか現町名なのかもわからない中でおそらく旧町名じゃね?というのが今回のこれです。マジで旧町名かどうかわかっていません。

[発見日:令和6年2月24日]

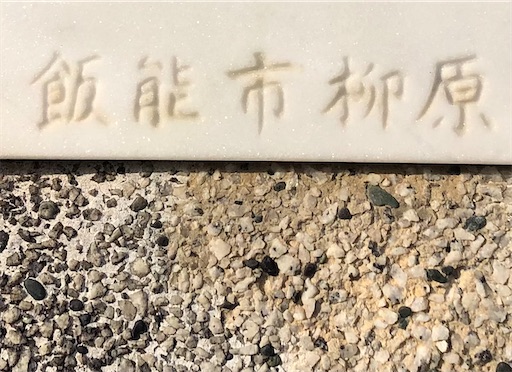

【南多摩郡元八王子村】大楽寺

【消滅した年】1955(昭和30)年

【現在の町名】八王子市大楽寺

【感想・雑記】広い広い八王子。早くも大正時代に東京市に続き市政化するに飽き足らず、次々と周辺町村を飲み込み巨大化した結果が、みなさんおなじみ今日の広い広い八王子市となります。

広いばかりか、とにかく大きい大きい八王子。東京23区で最も広大な面積を誇る大田区の約61㎢に対し、八王子市の面積はおよそ三倍の186㎢。東京都最大は奥多摩町ですが、もちろん市では最大です。

広い、そして大きい。八王子市に対するイメージはこの2点ですが、むしろそれ以外はよく分からないのが正直なところ。おそらく旧町名的に今まで興味を惹かれなかったのでしょう。「○丁目」を1つとしてカウントした場合の八王子市に存在する町名の数は199、にも関わらず町名がほぼほぼ変わっていないんですね。199町名のうち97町名が住居表示済みではありますが、単に地番が住居表示に変わったのみで町名自体は同じ、概ねこの傾向です。

とはいえ199もある町名。はなから旧町名への期待が薄いため変なバイアスもなくフラットな視点で純粋に町名の文字面を地図上で眺めていたある日、八王子駅から遠く離れた北西の方角に「元八王子」なる町名を発見します。

そういえば八王子市に「八王子」という町名は存在しません。にも関わらず、中心市街地から遠く離れた場所に、なぜか市名を名乗る何とも厚かましい町名が存在しているのです。ただし彼には「元」が付きます。元が付く名前でこの世に存在するのは元ちとせだけです。では、この元八王子の「元」とは一体何でしょうか。

戦国時代、関東一円を統治した北条氏。本拠地は小田原城ですが、その支城となる重要な軍事拠点が八王子にありました。その名も「八王子城」。八王子城の所在地こそが現在の元八王子、つまり元八王子がかつての八王子そのものだったのです。ところが、八王子城は1590年の秀吉による小田原征伐により攻め落とされ、家康の江戸入城後に廃城となっていまいました。八王子城を擁したかつての城下町の町民は集団移転し、移転した先は街道が整備され街道沿いの宿場は大いに発展します。その場所が今日の八王子、新・八王子です。

かつて城下町として栄えた元・八王子は農民だけが残る寒村に。せめて名前だけでもかつての栄華をという願いなのか「元」八王子村として、大正時代に新・八王子が「八王子市」になるのを横目に残り続けましたが、昭和30年周辺の5村とともに八王子市に吸収され消滅してしまいました。

八王子から遠いのになぜか八王子を名乗っている謎の町名「元八王子」。住居表示済みではあるものの町名自体は例によって変わっていませんが、せめて「元八王子村」時代の何かが残っていないだろうか。

そんな好奇心だけを胸に八王子駅から自転車を約7㎞漕ぎ続けた先は元・元八王子村役場の、現八王子市役所の支所。建物はおそらく建て替わっているのでしょうが、入り口の門柱だけは確実に経年劣化した色合いのおそらく昭和30年以前のものでした。これぞまさに元八王子村時代の名残り!

と、まさか旧町名をさがす会(という名のブログ)ともあろう者がこれだけで終わるわけにはいきませんよね。特にこれというあてもなく勘と運と運もしくは運だけを頼りに更に自転車を走らせた結果が、冒頭に掲載している旧町名です。

元八王子村、ありました!

[発見日:令和6年3月9日]

【足立区】千住

【現在の町名】千住

【感想・雑記】足立区千住。北千住駅西側に縦長に位置するこの町名も実は旧町名なのです。現町名が足立区千住で、旧町名は足立区千住。いや、旧町名じゃないじゃない。旧町名をさがす会でしょ?千住町時代の千住町大字本町だったら旧町名って言っていいけど、足立区千住になってからは住居表示もしていないし町名変わっていないから旧町名じゃないよ。

いや、旧町名なんですよ!だって丁目数が旧と現では違うもの。

昨日の日本橋馬喰町も旧が1〜4で現が1〜2だったでしょ。それと同じですよ。足立区千住の丁目数、旧丁目は5で、現丁目は5。いや旧町名じゃないでしょ。全然旧町名をさがす会じゃないわ。旧町名をさがせないならもう解散したら。そもそもそんな組織存在しないし。たまにどうやったら入会できるのかと聞かれことあるけど、ブログ名ですと回答するの割と恥ずかしいでしょ。

いやいや、旧町名なんですよ!だってデンリヨクだもの。

デンリヨク。それは、私が勝手にそう名づけているだけのどら焼き型の謎プレート。その正体は、東京電力が検針・集金業務の合理化のために考案した「画標制度」に基づき各戸に設置されたプレート。その名も「画標」。画標制度及び画標に関する詳細は東京電力社史もしくは私の著書「旧町名さがしてみましたin東京」の177ページをご覧くださいですが、この通称デンリヨクがなぜ旧町名であることのエビデンスなのでしょうか。

それは中央に記載されている謎のカタカナ文字こそが旧町名だからなのです。画標が設置された時期が昭和30年代、つまりちょうど住居表示実施前の現・旧町名が旧・現町名時代当時であることからそれ以上でもそれ以下でもなく、旧町名だからなのです。あとは察していただいて差し支えありません。

そしてこの旧町名であるというカタカナ文字の特徴として挙げられるのが、2文字〜5文字の文字数制限がある点。全てのデンリヨクがなぜかその文字数の範囲に収まっているのです。したがって、完全に5文字を超える旧町名であろうものなら、容赦なく省略させられてしまいます。この千住のデンリヨクも御多分に洩れず省略させられていますね。しかもよりによって最小数の2文字に。余白ありそうなのにもかかわらず。「センジュ」でも良いにも関わらず。

ちなみに、カタカナ文字のもう1つの特徴は、小文字が存在しない世界線を生きている点です。小文字が大文字と同サイズなのです。何なら小文字であろう文字の方が存在感強めのものすらあります。だからこそ、「セン」ではなく「センジユ」であってほしかった。いや、アツテホシカツタ。いや、アカツタ。

[発見日:令和5年1月21日]

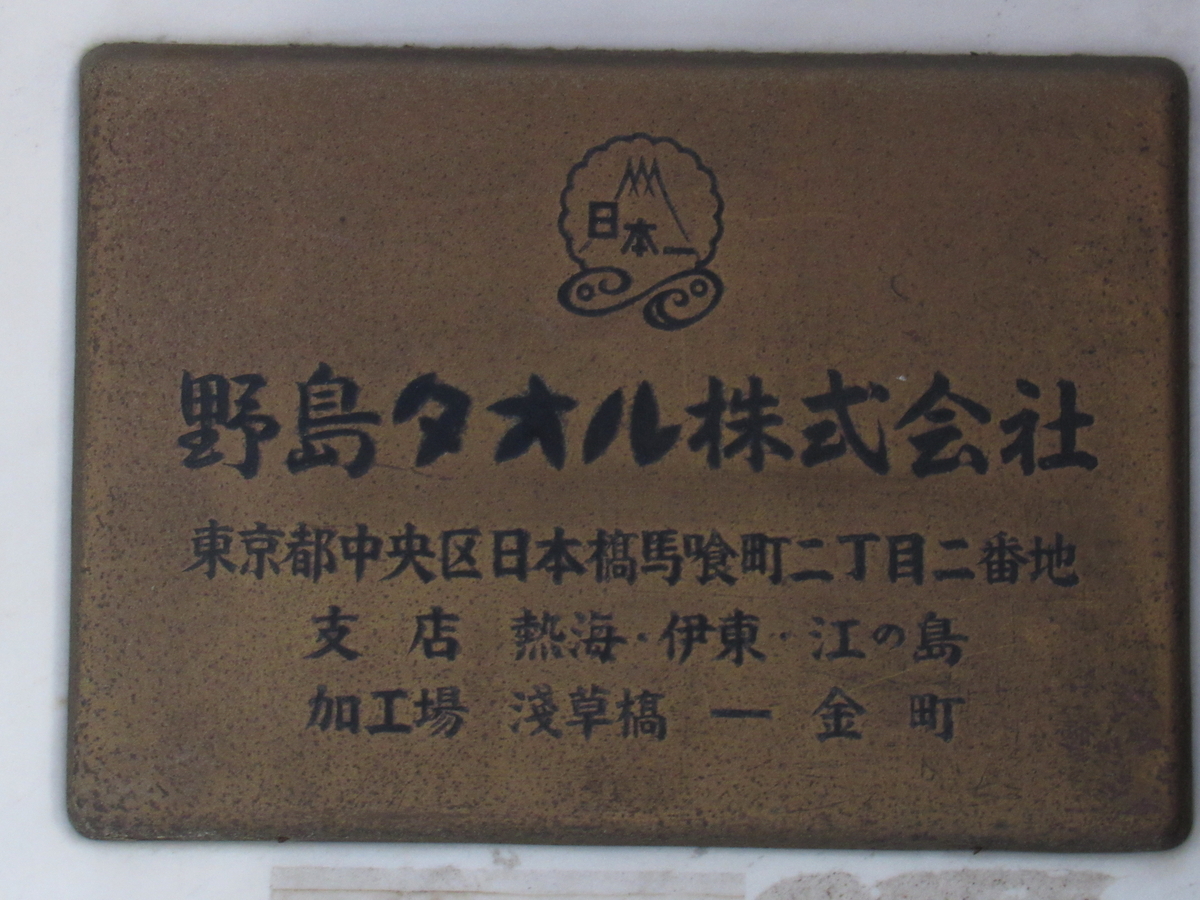

【中央区】日本橋馬喰町

【消滅した年】1976(昭和51)年

【現在の町名】日本橋馬喰町

【感想・雑記】えっ、ブログってどう書くんだっけ?そもそもブログって何だっけ?マストドンってまだあるんだっけ?

毎日そんなことを思いながら、気がつけば令和6年になっていました。今年も旧町名をさがす会をよろしくお願いします。

前回の記事は昨年8月に投稿した平井のイベントレポでした。汗だくになりながら平井でやいのやいのしていた頃がまるで8月のことのように思い出されます。

平井のイベント後も、11月に「旧町名さがしてみましたin三多摩」なる自著のセルフパクリした冊子をひっさげ文学フリマなるイベントに出展しアウェー感に苛まれたり、年明けの2月には街中を練り歩きながら旧町名を案内するガイドツアーをさせていただいたり、両頬に口内炎ができたり深爪したりそれはもう大変でしたよ。いやブログ書けよ。

特に、2月のガイドツアーではコンプラ的な要因もあり、旧町名の解釈をこれでもかというほどに拡大した点が今後の活動に影響を及ぼしかねない結果となりました。twitterも旧町名、琴ノ若も旧町名とか言っていたわけですよ。旧→新という現象があれば、その「旧」が旧町名なのです。もはや旧町名が町名だけの時代は終わりました。

私は一体何を言っているのでしょうか。それよりブログ書けよ。

その結果、最近旧町名が何なのかわからなくなりました。今回の日本橋馬喰町もばりばり現役町名ですし。これの一体何が旧町名なのでしょうか。ちなみに解釈としては番地だし四丁目まで存在した時代のだろうから、これは広義の旧町名です。

そんなことより大事な情報は、このタオル店はこの旧町名も建物もそして会社もすでに消滅してこの世に存在しないということ。そして、馬喰町全体で同様の事象が起こっていること。コロナの影響か古い問屋が建物ごと消滅し、マンションに建て替わっている光景が多発しているように見受けられます。かつての衣類問屋街の姿はもはや過去になりつつあるのかもしれません。これも旧→新という現象の一種。つまり問屋街も近い将来、超広義の「旧町名」になるのでしょうか。

[発見日:令和4年7月22日]

8.19平井トークイベントでした

連日の猛暑の中、皆様いかがお過ごしでしょうか。皆様の地域の旧町名はご健在でしょうか。住居表示は実施されましたでしょうか。

私といえば、旧町名さがし的に7月〜9月はオフシーズンという言い訳をしつつたまに近所の旧町名の生存確認をしては相変わらず鼻のあたりを日焼けする日々を過ごしています。帽子を被ればよかったよ。

そんな酷暑真っ盛りの8月19日に、江戸川区平井でとあるトークイベントが開催されました。

その名も「暗橋と旧町名で楽しむ平井」

暗渠マニアックスの吉村生さん&高山英男さんのお二人による展示会「暗橋で楽しむ平井さんぽ」、そのオープニングイベントとして開催されるものです。

このイベントに、僭越ながらゲストなどという畏れ多い身分で参加させていただきました。

「暗」と「旧」という、文字面だけを捉えると何この恐ろしく後ろ向きな組み合わせですが、来場チケットは完売で当日は満員。オンライン参加も多数の中で三人による予定時間の2時間を超えるほど熱いトークが繰り広げられました。

吉村さんよりご提供の当日の写真。向かって左から山形、福島、栃木。帽子を被ればよかったよ。

お客様と登壇者3名の熱気が当日の平井の気温を上昇させていたと思いますので、この場を借りてお詫び申し上げるとともに、暗渠マニアックスの吉村さん・高山さん、会場の別視点さん、そして来場・オンラインでご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

9月16日までの毎週水・土は「暗橋×◯◯」の展示をご覧いただけますし、最終日には、東東京区区が絶賛発売中の漫画家・かつしかけいたさんをお招きしたクロージングトークイベントも開催される暗渠マニアックスのおふたり。向かって左から山形(吉村さん)、栃木(高山さん)。

・東東京区区1(かつしかけいた)

https://amzn.asia/d/27yC2ra

・9/16開催クロージングトークイベント「東東京の川と橋」

https://peatix.com/event/3683633

さて、ここからは私が当日どのような話をしたのか少しだけご紹介します。

私のテーマは「旧町名で楽しむ平井」。3部構成の話でしたが、そもそもお前誰だよという皆が思っていることを代弁すべく最初の自己紹介厚めで話しました。

今回お話しした対象エリアは、平井駅から半径3km。墨田区・江東区・葛飾区そして平井を擁する江戸川区。墨田区民の感想としては、こうしてみると平井って近いよね。

次のそもそも旧町名とは的な話では、高山さんの理路整然としたフレームワークにインスパイアされた(パクった)何かについて解説しましたが、なんか知らんけどフレームにもワークにもならないただのカオスです。

最後は平井から半径3kmの各区の旧町名の特徴をご紹介。

と、ここで終われば良いものの急遽ボーナストラック的な新コーナーが始まりました。ヒントはこの写真。

これは是非映像を見てほしい。

そうなんです!

実は当日のイベントの模様をアーカイブ視聴することが可能なのです。繰り返しますが、是非見てほしい。

期限は9月18日。

以下サイトからチケットをご購入の上ご視聴ください!

https://peatix.com/event/3677098/

告知遅っ